思想家・柳宗悦氏の著した「手仕事の日本」には、実用の中の美に息づく工芸品が数多く紹介されている。彼はそれを民藝と呼び世に広めた。よく考えると、こうした品々はその土地に根差した伝統や歴史を、実際に手に取ることが出来るものだ。

氏曰く、一国の文化は、国民一人一人の生活にこそ反映される。だからこそ健全なる品々に囲まれる生活こそ、我々の文化を引き上げ、また人々の悦びや誇りとなる。本書は筆者が旅して回った全国の良品を紹介してくれ、民藝品やその美しさの本質が見えてくるものである。出会いは故郷を再発見し、または旅を深掘りする。そんな素晴らしき品々に触れる旅路。

手仕事がすぐ傍にあるという豊かな生活。

豊かさというと、物質的で金銭的なものであると思いがちであるが、最近思えるのが情緒的で精神的な豊かさがさらに重要であるということ。民藝品の良さというのは、作り手の情緒を使い手が感じるという部分。

その空間に、存在するだけで温かみを感じるのである。化学素材に頼る昨今の生活において現れる無機質な空間。そこに暖かな灯火があるかのような、華やいだ気持ちになるのである。それは明らかに手仕事という部分から現れる人間の本質、価値観である。

そんな民藝品。それが作られている場所に赴くと、まさしく歴史や風土が形作ったものであることを肌身で感じることが出来る。そしてそれを手にすれば、伝統の中で培われた人々の叡智を今相続しているのだと実感するものである。

小鹿田焼。用の美を極めたる工藝品。

九州大分は日田の山中、小鹿田集落を訪ねる。着いてすぐ風情ある景色が眼前に広がり、感慨に浸る。「カタン、コトン。」シシオドシのような音が谷あいに響き木霊している。陶土を細かく砕く唐臼。耳に心地よい音。自然の渓流の力を利用し、それを動かしていた。伝統的な半陶半農の暮らしを今も続ける。道中は山道、人里離れて一子相伝の秘法を守る陶工たちの姿を想像し、その期待に胸を膨らませた。

…なおも驚くのは日田の皿山であります。豊後の国の山奥にあるため、今日までほとんど誰からも知られずにいました。皿山という言葉は九州ではよく用いられ、焼物を作る場所のことであります。この窯は日田郡大鶴村の小鹿田という所にあるため、近在では「小鹿田焼」で通ります。不便な所で荷を車で出す道さえありません。…

岩波文庫「手仕事の日本」柳宗悦著 P223より

実際に窯を訪れてみると、それぞれに直売スペースが設けられている。無人であったから、ゆっくりと吟味しながら、その品を確かめるように気にいるものを選ぶことが出来る。用があれば呼び出しボタンや声を掛ければ良いようだった。しかも職人の方々は皆一様に優しく丁寧な応対をしてくれたから、それはもう気持ちの良い買い物が出来た。

しかも嬉しい事に、小皿から大皿から、花瓶からあらゆる様式の器が揃っている。美しい模様にあっという間に心惹かれる。その品々の美しさ、そして懐の広さに誰しもが財布のひもが緩むというものである。しかも購入後の満足度は高い。ところで、この集落の窯元同士は隣接し合っており、その数は10世帯であるから、歩いて簡単に巡ることが出来る。

…絵ものは一つもありませんが、その代り極めて多彩であります。…中略… こういう品物を台所なり食卓なりに置くと、花を活けているのと等しいでありましょう。それに驚くことにはいずれも形がよく、醜いものとてはありません。どこの窯でも多かれ少なかれ醜いものが混りますが、この窯ばかりは濁ったものを見かけません。伝統をみだりに崩さぬためと思われます。…中略… 九州には窯は沢山ありますが、おそらくこの日田の皿山ほど、無疵で昔の面影を止めているところはないでありましょう。…

岩波書店「手仕事の日本」柳宗悦著 P224より

満州事変が起こった昭和6年に柳宗悦氏がこの地に赴き、「手仕事の日本」は、彼が昭和18年に出版する予定で戦中に著した本。著書の中に記された数々の民藝品の中にも、今では失われたものも多く存在する。

しかし恐らく”日田の皿山”は当時の面影を未だ色濃く残す場所であり、そこで作られる”小鹿田焼”もまた同じであろうと推察できる。弟子を取らず一子相伝で受け継がれた陶芸技法は、その真髄に変化が無い。それは今も変わらず、ここに響き渡る唐臼の音が証明してくれているのだから。

小鹿田焼の里×CONTAX T3

コンパクトフィルムカメラのコンタックスT3を片手に小鹿田の集落を歩く。そこは自然的、伝統的な暮らしが息づいていた。登り窯と煙突の赤、そして山の木々が情景を惹き立てる。その場所特有の音や香り、色形、五感を通して記憶となる。

その空間は五感を潤す。この風土を感じながら、そこで生まれた陶器に触れる。それはただ幸福感に満ちる行為だった。全てフジフィルムのPREMIUM400というネガフィルムで撮影。

使い、見て心地良い。小鹿田焼の手仕事。

この地で焼物が作られはじめたのは江戸時代の中頃。天領日田で使われる雑器を賄う為、小石原焼の陶工・柳瀬三右衛門を招き開窯されたという歴史がある。

その系譜を引き継ぐ小鹿田焼では、無地から流し描き、櫛描き、指描きなど様々な技法が用いられる。中でも美しいのが飛び鉋。ろくろを回しながら、一気呵成に仕上げられていく。そこに手仕事の見事さが表れた模様。

陶磁器というと、少しだけ小難しい世界であるような気持ちになる。しかし民藝を愉しむには、敷居が高い蘊蓄という部分より、もっと気持ちの部分が大切だ。

高名な作家が作った有名な作品という訳ではなく、名もなき工人が使い手を想って作った実用品。もっと気楽にいいものに触れてみる。誰にでも開かれた扉。それは明らかに民藝品の良さだ。

“置くだけでよい。”

民藝品と生活を共にする悦び。良いものに囲まれている感覚。それは生活の精神的な豊かさを取り戻していく行為。

生み出されるゆとりは、自然の心を、人間に恢復するものであった。

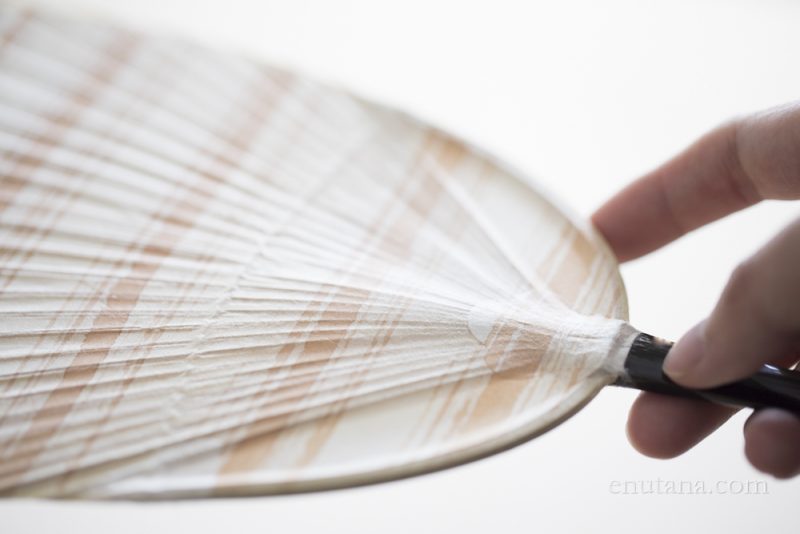

来民の団扇。柿渋の経年変化を愉しむ民藝。

九州熊本は鹿本町の来民地区。この地には昔ながらの情緒が残されている。街道沿いに商家が立ち並ぶ一角は、裏手に国道が通るまでメインストリートであったようだ。ただしその歴史とは裏腹に比較的新しい時代の顔をしている。

日本において団扇の産地として有名なのは、京都、四国亀山、そして肥後来民である。来民には、江戸時代前期に亀山からの旅僧により一宿一飯の御礼として、団扇の製法がもたらされたという。

九州には四国ほどではありませんが、和紙を各地に産します。…中略… 和紙を用いた加工品としては、肥後来民の団扇を挙げねばなりません。柄は平竹を用い、骨を上にやや開き、色は淡い渋色に染められます。使いよい品なので、この町の特産として名を広めたのは当然であるといえましょう。

岩波書店「手仕事の日本」柳宗悦著 P234より

この地では元来より頑強な和紙が作られており、竹林に恵まれたことから、肥後藩の奨励の下で盛んに団扇作りが行われた。その際に用いる柿渋は、防虫と和紙の補強の効果がある。またそれを引いた(塗った)団扇は、その色を次第に変化させていく。実用的でありながら、長く用いる事で、そうした経年変化を愉しむことが出来る民藝品である。

明治大正期には、職工の学校が建てられ一大地場産業としての地位を確立した。しかし時代の流れと共に生産量は次第に減少し、一時完全に生産を中止した事もあった。そして今、その伝統を見直されつつも、来民で渋団扇(柿渋染めのうちわ)を生産するのは2軒のみとなっている。また熊本県の伝統工芸品としても指定されている。

肥後来民の町×Minolta TC-1

コンパクトフィルムカメラのミノルタTC-1と共に来民の町を歩く。昔の賑わいを感じながら散策する。比較的新しい建物が目立つが、建ち並ぶ商家は昔の面影を残していた。

そこは昔ながらの故郷の風景。山があり、川があり、田がある。そんな長閑な日本の町並み。全てフジフィルムのPREMIUM400というネガフィルムで撮影。

素材の力を存分に味わう。来民の渋うちわ。

使いながら、また眺めてみれば、その手仕事の繊細さに舌を巻く。天然素材の竹、柿、こうぞ。その性質を利用した実用品。

まず持ってから驚くのは、その軽さだ。和紙と竹からなる軽さはこれほどのものかと思える。それから仰いでみると、とても良くシナる。柄の先を持てば、力をあまり必要としない事にすぐに気が付く。丁寧な手仕事が施され、壊れにくい。更には使い手と共に年月を重ね、その経年変化を愉しむことが出来る。使うたびに少しずつ渋みを増す団扇に、我が身を顧みる。生涯を共にできる良品である。

思えばこの渋団扇も、扇風機やエアコンなど冷房機器が充実したことによって、徐々に需要も減少したのだという。今は鑑賞、贈答品としての価値が上向いているとの事。しかしやはりこうした良いものは、使って使って使い尽くす方が良い。

エアコンと併用することで省エネにもなる。いやいやスマホに代わり、時には本を片手に読みつつ、団扇を使うなんてのも良い。思考が段々とまとまりを見せる。きっと人生の限りある時間をもっと実りあるものにしてくれるに違いない。

”物思いにふける。”

ただ団扇を仰ぐのみ。そうすると体はそこにいて、頭は巡り歩いていた。一定のリズムが心地良い。

より豊かなはずの現代人に失われた贅沢。それが無に浸るという時間だった。

小代焼。雪のような美しき白。

柳宗悦氏によって「手仕事の日本」が記されたのは昭和初期の戦時中。この本に小代焼について記された箇所は無い。それもそのはず、氏が日本全国を巡った当時、この窯場は一度途絶えていたとされている。しかし戦後に再興した小代焼は現在12軒、とても魅力的な民窯である。

柳宗悦氏の実子、日本民藝館の館長も務めたインダストリアルデザイナーの柳宗理氏は、小代焼を「雪の降ったような美しい白」と称した。その釉薬は確かに美しい。藁灰と籾殻灰の二重掛けによって得られる深い青白さは、まるで自然の中で得られる感動と同じく、情緒に働きかけてくる。

戦争はおそらく多くの崩壊を手仕事の上に齎したと思います。それ故私がここに記録したものの中には、終戦後の今日では、既に過去のものになったものが見出されます。…中略…しかしどの地方においても、失われた幾許かのものは、必ずや立ち上がる日があるに違いありません。

岩波書店「手仕事の日本」柳宗悦著 P5より

喜ばしい事に、戦後に復興を遂げた小代焼。それを使ってみると、火や稲の力、自然を身近に感じることが出来る。そして色と色が混ざりあって融合し、それでいてそれぞれの色が映える。自然的作用と偶然性が魅せる実用品である。

小岱山の山麓から有明海へと延びる粘土層。これが陶土として用いられている。完全に地元の土を使っているのである。同じ熊本県の天草陶石は全国における陶石のシェアで8割を占める。例えば、有田焼、薩摩焼、白石焼などは天草陶石を使用し、または混ぜる事も多い。そんな中で小鹿田焼と同様に地産地消の焼き物であると言える。

古小代の里×TC-1,T3

ウグイスの囀りが山林に木霊する。棚田には蓮華草。そんな静かで美しい里山に煙突のある風景。ガスや電気窯が普及した昨今でも、登り窯が未だ健在。

窯場あるところ里山あり。そこに赴くといつも大切な何かを見つけ出したような気持ちになる。古いはずなのに、新しさを感じる場所と伝統。先人の莫大な遺産を可能な限り、後人に相続したい。

火の力、釉薬の力、自然の力。

それはまさに自然の力。使う者にその美しさを示すものとなる。そのうつわに食材を盛るだけで、自然の恵みと美しさを実感として得られるものである。

釉薬の流れは、上善如水。自然の大いなる摂理に抗う事がない。それによって模様が描かれている。水が低き低き所へ流れ落ちるように、また環境に応じてその流れを変えゆく様。それにも関わらず、硬き巌さえも砕く迫力を備える。それはまさに人生訓とも成り得るものである。

焼き物は商業ベースに乗り、利益追求が進む。人工的な過程を経て、化学物質を含有するものになりつつある。しかしながら元来の自然美や伝統美に乗っ取ったうつわは格別。無機質な現代人の生活の中に潤いと温かみを齎し、小さい空間の中で、大きな自然の尊厳を感じるものである。

“盛るだけでよい。”

自然の恵みを頂く。食事には人間の根源的な悦びがある。

自然的な器に盛ると、より美味しく頂くことが出来る。

現代の民藝を巡る旅。小代焼については「民藝の教科書」にも記述されている。全国津々浦々の民藝を巡り取材されている労作。見どころも多く、民藝の本質、面白さを伝えてくれる。民藝の魅力を発信する「手仕事フォーラム」の発起人、久野恵一氏が監修している。

コラム:自然と伝統に基づく、確かな美。

柳宗悦氏は云う、実用とは自然の働きに基づく。その自然や伝統といった他力(人間を越えた力/法則)に従う事は、誤りが少ない確実な美であるという。しかし人間の自由は我儘であり、不完全な存在であるため時に過ちを犯すもの。そこに確実な美は無い。

そして我々の生活が醜いものばかりに囲まれているとすれば、いつか心はすさみ、荒々しく潤いの無いものとなるのだと。

ところで、自然や伝統を保守する為には、全く変わらないという訳ではいけないのである。周囲の変化の中で本質を保つためには、少しずつ糸を解き、紡ぎ合わせるように殊更慎重に変革することこそ肝要。そうすることでこそようやく保守すべき真髄を守ることに繋がるのである。

伝統を守るという事は、よりよく生きることに繋がる。何故なら、過去を担った今亡き先人、そしてこれから生まれ未来を担う子供たち、彼らの存在を認めずして、今を生きる我々がその遺産を享受することはできないからである。

よくよく考えてみると我々の生活は、自然や過去からの遺産を受け継ぐことで、明らかに豊かな生活を享受している。同時にその遺産を次の世代に引き継ぐ責務を負っているという事である。だから今を生きる世代だけが良ければ良いのだとする考え方は通用しないのである。

氏の云わんとする”実用の美”というのもそうした自然や伝統に根ざす、心理的自制の中で生まれるはずである。豪華絢爛な装飾、商業的なブランド、そうしたものとは、この美が乖離したものである事は言うを俟たない。

健康的であり、威張らず、無駄のない道具たち。それらは一様にして人々が長らく使い込み、ゆっくりと少しずつ改良が加えられてきた実用品。そこにこそ確かな美が備わっている。

柳宗悦の定義した「民藝品」の8要件

彼が定義した民藝品であるための要件は以下の通り。こうしたものは身の回りに置いておきたい。

- 実用性…使われるためのもの。鑑賞するためのものではない。

- 無銘性…無名の工人が作っている事。名を残す事を目的としない。

- 複数性…日用品として数多く生産される。希少性が無い。

- 廉価性…誰しもが手にしやすい。高級品である必要はない。

- 地方性…その土地の自然、風土にあったもの。

- 分業性…工人同士が協力し、共同作業によって成り立っている。

- 伝統性…過去、現在、未来と受け継ぎ発展させる。技術と智慧。

- 他力性…自然や歴史など、他の存在の法則に基づいたもの。

この点賛否両論はあったものの、彼が日本の自然、伝統的な価値観を重視しようとしていたことが伺える。特にこの時代、西洋列強に対抗せんと富国強兵や殖産興業という価値観が未だ根強かった。彼の民藝運動は結果的に持続可能性も含んだ価値観であったことはとても興味深い。

古今東西、尊ばれるべき価値観。

何かを産みだすという行為は常に尊いものである。哲学者プラトンは全ての人間は、魂の懐妊状態にあるのだと見た。人は不死の為に新たに子供を産む。しかし同時に生み出すという行為は、職人や芸術家、思想家も同様に行っており、これは魂の懐妊であるとして崇高なものとした。次の世代へバトンを渡すという行為は、その魂を不死のものとするのである。

経済学者ヴェブレンは、物を作り価値を生み出すという”インダストリー”と、資本を動かすだけの金儲けという”ビジネス”を分けて考えた。更に投機的なビジネスはやがてインダストリーを侵食するに至るのだと見た。事実、金融経済が発展する中で、バブルとその崩壊が度々起こっている。このような兆候は火を見るより明らかである。AIの導入によって、この市場は更に混迷を極めているともいう。

生活というものは、人間によって営まれるものである。機械によって人間の様式をより定型化、効率化、代替化できたとしても、人間ひとりびとりの心と情緒までも奪うことはできないのである。ここに”民藝”の素晴らしさがある。それは”心の豊かさ”という金銭にも替え難い真価が備わっていると思えるからである。

柳宗悦氏は、「手仕事の日本」のあとがきにて、これからを担いゆく若人のために記したとしたうえで、民藝を3つの観点で述べている。1つ目は、手仕事が日本にとってどれほど大切なものかを明らかにする。2つ目は、日本にどれほど多くの手仕事が、今なお残っているかを明らかにする。3つ目は、地方的な郷土の存在が、日本にとってどれほど大きな役割を担っているかを明らかにする。

この上で、日本の良さを知ることが、これからの日本を担うために必要であるとした。この場合、重要なことは、日本の素晴らしさを知り得ることが、他国を謗り侮ることになってはならない。寧ろ反対に、桜の良さを知ったうえで、梅も美しいものとして等しく尊重する事に繋がるというのである。

本を片手に、コーヒーを愉しむ。民藝に浸る旅路。

フィルムカメラは、民藝の友。

民藝というワードからすれば、カメラというものは工業製品という意味合いが強く、正確にはそのカテゴリーに属さないのかもしれない。しかし精密機械であるから、生産や修理、多くの場面で手仕事によって支えられている産業である。

しかもネガフィルムともなれば、芸術的写真というよりは記念写真や家族写真としての意味合いが強くなるのである。そうするとそのプリントを自宅に飾るという事は、実用の絵という事になる。

撮影者が自ら撮るという意味では、そこに写真を撮る行為の手仕事があり得るのである。そのように考えていくと、フィルムカメラやネガフィルムというものは、民藝と非常に相性が良い存在であるということが出来る。それは、今回フィルムカメラを片手に、ネガフィルムで撮影した試みにも反映されている。