デトックスとは、環境から取り込まれる化学物質や、体内で生じる代謝産物、過剰な老廃物など体内に蓄積された有害な物質を、肝臓や腎臓、皮膚、呼吸器といった体本来の排出機構によって除去または中和し、体の各機能を健全な状態に保つプロセスを意味するものです。

現代の生活環境では、さまざまな有害物質が食品や空気、水などを通じて体内に取り込まれるため、これらの身体が生来備えた自然な解毒システムをサポートすること。これこそが、健康維持にとってとても大切になるものと考えられます。

デトックス効果が高い日常生活動作ランキング

このランキングは、直接的に体内の毒素排出や内臓機能のサポートに寄与するかという視点で評価しています。実際の健康維持やデトックス効果は、これらの行動が互いに補完し合い、総合的な生活習慣の改善につながることで得られるものです。更に、日常生活におけるこのような生活動作は、精神的な支えやリラックス効果としても大切になります。だからこそ精神の健康のためにも、疎かにできない行動ランキングでもあると考えられるものです。

- 排泄(排便・排尿)

- 体内の老廃物や不要な代謝産物を直接除去

- 日常における解毒プロセスの中核

- 入浴(温浴・サウナ)

- 発汗による皮膚からの排出と血行促進効果が高い

- 内臓の機能をサポート

- 運動(有酸素・無酸素)

- 代謝と血流を改善

- 全身のリンパや内臓の働きといった解毒機能を高める

- 食事(バランスの良い栄養)

- 栄養バランスの良い食事が、肝臓などの内臓の解毒作用を補助

- 不要な添加物の摂取を防ぐ

- 口腔ケア(歯磨き)

- 口内環境の改善により、感染症や慢性炎症を予防

- 消化吸収の効率向上を通じて体全体の健康維持に寄与

- 環境整備(掃除)

- 清潔な生活環境が外部からの毒素曝露を軽減

- 呼吸器や皮膚からの不要物質吸収を防ぐ

- 十分な水分補給と睡眠

- 全体の体機能の回復や代謝促進を支える

- 他の行動の効果を補完する役割を持つ

排泄や消化管の働きは、腸内環境のバランスに大きく影響します。近年の研究では、腸内細菌と脳との双方向コミュニケーション(腸‐脳軸)が、ストレス反応やうつ症状、さらには不安障害に関与していることが明らかになっています。規則正しい排泄が維持されると、腸内環境の健全性が保たれ、これが抗炎症作用やストレス緩和作用を持つセレトニンなどの神経伝達物質の生成を通じて精神状態の安定に寄与する可能性があります。

精神疲労や疾患による行動の変化について

しかし、多くの研究や臨床観察から、認知症、うつ病、その他の精神疾患を抱える人々が、入浴や歯磨きなどの日常的なセルフケア行動に支障をきたすケースがあることが報告されています。これによって、心身のデトックスにとっても悪影響が及び、負のスパイラルへと落ち込みます。以下、その背景と考えられるメカニズムについても記します。

- 認知症の場合

認知機能の低下により、入浴や歯磨きなどの基本的な生活習慣が複雑な一連の手順として捉えられることがあり、全体の流れを忘れたり、手順を維持するのが難しくなることがあります。また、環境の変化や身体的不調を理解できず、様々な不安感から入浴を避けるケースも見受けられます。 - うつ病や他の精神疾患の場合

落ち込みや意欲の低下が著しいため、セルフケアに対する興味やエネルギーが失われ、入浴や歯磨きなどの日常のルーチンが疎かになりがちになってしまいます。うつ状態では、自己評価の低下や無力感がセルフケア行動を阻害する要因となります。

最近SNSで話題になった「入浴キャンセル勢」は、もともと入浴する予定だったものの、実際には何らかの理由で入浴をしなかった人たちを指す言葉です。この用語自体はネットスラングとして使われるものですが、実際に多くの人が疲労やストレス、気分の落ち込み、不規則な生活リズムなどの影響で入浴を断念している現状を反映しています。

仕事や家事で心身ともに疲れていると、体を温めてリフレッシュするはずの入浴さえも後回しにしてしまい、結果として「入浴キャンセル」となることがあります。また、気分が落ち込んでいる時は、普段なら気持ちよく感じるはずの入浴が、面倒で負担に感じられることも一因。

背景にあるメカニズム

- 認知機能の低下

認知症の場合、記憶障害や実行機能の低下により、手順を踏んだ行動(例えば、歯磨きや入浴)を遂行するための計画や遂行が難しくなります。 - 意欲の喪失と無気力感

うつ病や一部の精神疾患では、エネルギー不足や興味の喪失が顕著です。これにより、日常生活の基本的な活動に対するモチベーションが低下し、結果としてセルフケアが行われなくなることが多いのです。 - 感情の不安定さや不安感

精神疾患の影響で、個人が自分自身の体や環境に対して過敏になったり、不安や恐怖を感じたりすることがあります。たとえば、入浴中に転倒する恐れやプライバシーの侵害感から、入浴行為そのものを避ける場合があります。 - 薬の副作用

精神疾患の治療に用いられる薬剤の中には、眠気、倦怠感、またはその他の副作用として、行動の活発さを低下させるものがあり、これがセルフケア行動に影響を及ぼす可能性もあります。

認知症、うつ病、その他の精神疾患を抱えると、上記のようなさまざまなメカニズムによってセルフケア行動が減少する傾向が見られます。これには認知機能の低下、意欲やエネルギーの喪失、感情面での不安や恐怖、さらには薬の副作用などの影響が複合的に絡み合って起こります。

日常生活動作(ADL)精神安定・リラックス効果

このような日々の基本的な生活行動は、単に身体の健康維持にとどまらず、精神的な健康にも深く関与しています。つまり、精神的デトックスであるとも言える生活行動です。腸内細菌叢の働き意外にも、温かい入浴やサウナ利用は、副交感神経を優位にします。その結果、体内のストレスホルモンを低下させ、リラックス状態を作り出す効果があります。また、適度な運動はエンドルフィンやオキシトシンなどの幸福ホルモンの分泌を促し、うつ症状や不安の軽減に効果的です。

さらに、自ら調理する健康的な食事は、栄養バランスを整え、脳の働きをサポートするだけでなく、口腔ケアが全身の炎症を抑制し、精神の安定に貢献する要素となります。清潔な生活環境、十分な水分補給、そして規則正しい睡眠は、体の代謝やホルモンバランスを整え、情動のコントロールを助けるとともに、精神疾患のリスク低減にもつながります。これらの生活行動が相互に補完し合うことで、全体としてのメンタルヘルスの向上が促されるのです。

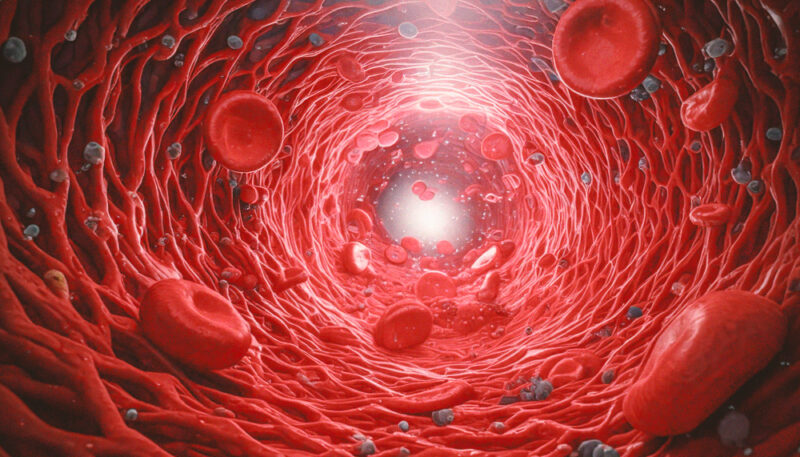

体内の解毒機構・デトックス

肝臓は、取り込まれた有害物質を代謝し、毒性の低い物質へと変換する主要な解毒器官です。例えばシトクロムP450などといった肝臓内で働く酵素群は、これらの物質を胆汁や血液中に放出し、最終的に腎臓を通じて尿として排出される仕組みを担っています。

腎臓は血液を濾過し、老廃物や不要な物質を尿にして排出することで、体内の恒常性を維持します。また、皮膚や呼吸器からの発汗や呼吸も、微量ながら老廃物の排出に寄与しており、これらの複数の経路が連携して体内の解毒を実現しています。

生活習慣と解毒プロセスの関係

体が本来備える解毒機構は、適切な生活習慣によってその働きが最大限に発揮されます。栄養バランスのとれた食事は、肝臓の解毒酵素を活性化し、抗酸化物質や食物繊維、ビタミン、ミネラルが豊富に含まれる食品は、有害物質の取り込みを抑制する効果が期待できます。

また、十分な水分摂取は腎臓の排泄機能をサポートし、定期的な運動は血流やリンパの循環を促進することで、体内の老廃物の排出を円滑にします。さらに、質の高い睡眠は体内の修復機能を高め、ホルモンバランスの調整や代謝機能の回復に寄与します。現代の食生活と生活習慣の見直しがデトックス効果を高める上ではとても重要になります。

デトックスと腸内細菌叢の基礎概念

デトックスとは、体内に蓄積された有害な物質―環境由来の化学物質や代謝産物、老廃物―を自然な排出機構によって除去し、体の機能を健全な状態に保つプロセスです。肝臓や腎臓、皮膚、呼吸器がこの排出を担っていますが、近年では腸内細菌叢(腸内フローラ)がこの解毒プロセスに深く関与していることが明らかになっています。

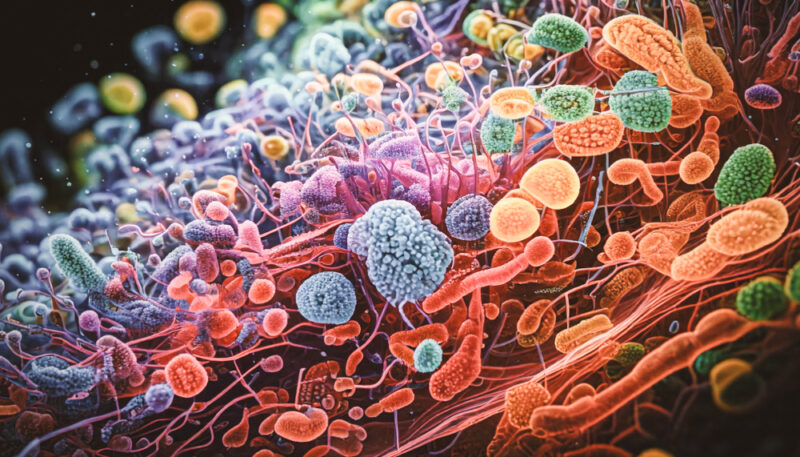

腸内細菌叢の役割と解毒機能

特に腸内細菌は、食物中の難消化性物質を発酵させることで短鎖脂肪酸などの有用な代謝産物を生成します。これらの短鎖脂肪酸は、腸上皮のバリア機能を強化し、腸内環境を弱酸性に保つことで、悪玉菌の増殖を抑制する働きがあります。

さらに、腸内細菌は毒素や薬物、食品添加物などの外来性物質を代謝し、一部は無毒化して体外へ排出するサポートを行います。このように、腸内細菌叢は肝臓や腎臓と連携しながら、体内の解毒プロセスを補完する重要な存在なのです。

デトックス効果と腸内環境のバランス

健康な腸内環境は、豊富でバランスのとれた善玉菌を中心とする細菌叢により維持されます。食生活や生活習慣の乱れ、ストレスなどにより腸内細菌のバランスが崩れると、腸内の解毒能力が低下し、毒素が体内に吸収されやすくなります。

結果として、内臓への負担が増し、全身性の健康問題を引き起こすリスクが高まる可能性があります。逆に、発酵食品や食物繊維を豊富に含む食事、適度な運動、水分補給などの生活習慣が、腸内細菌叢を整え、解毒効果を高めると考えられています。

総合的な視点での腸内ケアの重要性

現代の環境下では、さまざまな有害物質が体内に取り込まれるため、肝臓や腎臓とともに腸内細菌叢の働きに注目することが、健康管理においてますます重要となっています。腸内細菌が生成する短鎖脂肪酸やその他の代謝産物は、免疫調整や内臓の恒常性維持にも寄与しており、腸内環境を整えることが、結果として体全体のデトックス力向上につながるのです。これにより、内側から体の健康をサポートし、生活習慣病の予防にもつながると期待されます。

デトックスのリスク及び科学的根拠と見解

デトックスという概念自体は、古代から存在し、瀉血や断食、浣腸などがその歴史的背景として挙げられます。しかし、近年の科学的研究では、現代の医療においては、肝臓や腎臓などの自然な解毒システムが十分に働いている限り、特定の「デトックスプログラム」を実施する必要性は限定的であるとの見解も示されています。過剰なデトックス介入が逆に健康を害するリスクもあり、体内の自然な解毒機能が既に高度に進化しているものとされています。

デトックスとは、体内に侵入・蓄積された有害物質を、肝臓や腎臓、皮膚、呼吸器といった自然な排出経路を通じて除去または中和し、体の機能を正常に保つプロセスです。この解毒機構は、日々の適切な食事、水分補給、運動、睡眠といった生活習慣によってサポートされ、効果的に働きます。一方で、科学的には、現代の医療においては体内の解毒システムが十分に備わっているため、過度なデトックスプログラムが必ずしも健康増進につながるわけではなく、場合によっては逆効果となるリスクも指摘されています。

また、古代ギリシャの医師ヒポクラテスは、体液のバランスが健康の秘訣であると説き、断食や特定の食事療法を勧め、体内の余分な物質を排出する方法を提唱していました。ローマでは、公衆浴場やサウナが発展し、発汗による老廃物の排出が重視され、これは単なる衛生管理だけでなく、精神の浄化やリラクゼーションの一環とも考えられていました。