現代の食生活では、私たちが日々口にする食品が体内の血糖値に与える影響が、肥満や2型糖尿病、さらには心血管疾患といった生活習慣病の発症リスクに大きく関与していることが明らかになっています。こうした背景から、食品が血糖値をどのように変動させるかを客観的に評価するための指標として、グリセミック・インデックスと言われるGIとグリセミック・ロードと言われるGLが注目され、食事管理に用いられています。

これらの指標は、食品の糖質量だけを見るのではなく、その吸収速度や実際の摂取量も考慮に入れることで、私たちの健康管理やダイエット計画に実践的な情報を提供してくれるものです。

GI(グリセミック・インデックス)とは

GIとは、ある食品に含まれる炭水化物50グラムを摂取した際の、血糖値の上昇度合いを基準となるブドウ糖と比較して、相対的な数値で表したものです。例えば、ブドウ糖=100として表します。この指標は、食品の炭水化物の「質」に焦点を当てており、同じ50グラムの炭水化物を摂取した場合でも、消化速度や吸収効率の違いにより、血糖値の上昇度合いは大きく異なります。

たとえば、白米や食パンなどはGI値が70以上の高GI食品に分類され、急激な血糖値上昇を引き起こしやすいのに対し、玄米や全粒粉のパン、そばなどはGI値が55以下の低GI食品として、血糖値の上昇が穏やかであるとされています。

このため、低GI食品を中心に摂取することで、食後の血糖値上昇を抑え、インスリンの急激な分泌を防ぐ効果が期待でき、結果として脂肪蓄積を抑制します。その結果、ダイエットや生活習慣病予防につながると考えられています。例えば、血糖値が上昇するとインスリンが分泌され、インスリンによって脂肪の合成が促進されることになります。またインスリンは脂肪細胞に中性脂肪を蓄える性質があるのです。

デヴィッド・J・ジェンキンズ(David J. A. Jenkins、1942年7月20日生まれ)は、英国出身の栄養科学者で、カナダのトロント大学の栄養科学部の教授。彼は1981年に、食品中の炭水化物が血糖値に与える影響を数値化する「グライセミック・インデックス(GI)」の概念を提唱し、その後、多くの臨床研究でこの指標の有用性を実証しました。

さらに近年は、血清脂質の最適化に焦点を移し、特に植物性食品を中心とした「ポートフォリオ・ダイエット」の開発により、心血管疾患の予防や治療への応用を追求しています。

GL(グリセミック・ロード)とは

一方、GLはGIの欠点を補うために生み出された指標です。GIは「50グラムの炭水化物」という固定量を前提としているため、実際の食事ではその食品の摂取量が反映されません。たとえば、ある食品のGIが高くても、通常の一食で摂取される量が少なければ、実際の血糖値への影響は限定的となる可能性があります。そこでGLは、食品に含まれる炭水化物の実際の量とGI値を掛け合わせ、100で割った数値として計算されます。

具体的な計算式は次のとおりです。

GL = (食品に含まれる炭水化物の量[g] × GI値) ÷ 100

この計算により、同じ食品でも「一食あたりの実際の摂取量」を加味した評価が可能となり、血糖値の上昇に対するより現実的な影響を示すことができます。たとえば、ニンジンはGI値が比較的高くても、通常の摂取量である場合、GL値は低くなるため、実際の血糖上昇は緩やかであると評価されます。逆に、GI値が低い食品であっても、大量に摂取すればGL値は上昇し、血糖値への影響が大きくなる可能性があるのです。

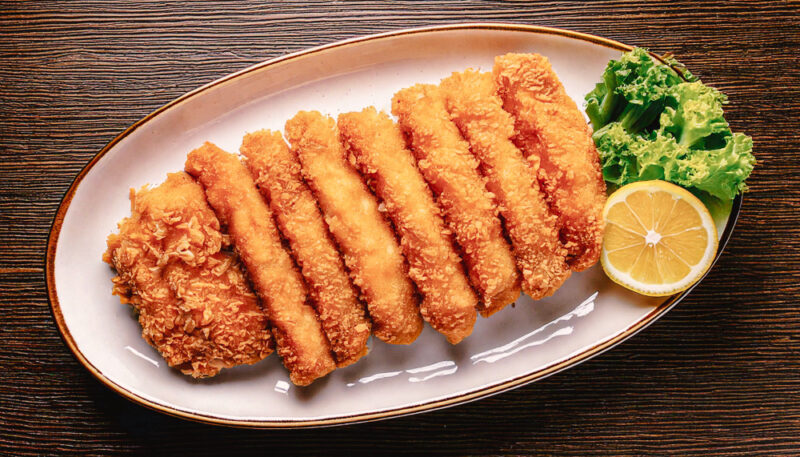

◆とんかつ定食のGI値が50と、意外にも低いことをご存知でしょうか?

通常は高カロリーな揚げ物は血糖値を急上昇させると考えられがちですが、実はとんかつに使われる油が糖の吸収をゆっくりにする働きがあり、結果としてGI値が低くなるのです。揚げ油も上質であれば健康にとっても罪悪感が減じます。また、同じ食品でも食べる順番によって血糖値の上がり方が変わるという研究もあります。

たとえば、最初に牛乳やヨーグルト、野菜などを摂ることで、後から食べるご飯やパンの糖の吸収が緩やかになり、血糖値の急上昇を防げるといわれています。このように、GI値は食品そのものだけでなく、調理法や食べ方によっても大きく変わるため、単に「カロリー」や「糖質量」だけで判断するのは難しいという点が、とても興味深いポイントです。ただし揚げ物は老化物質であるAGEsと呼ばれる最終糖化産物が多く含まれ、決して健康的という訳ではありません。

GIとGLの健康への意義

急激な血糖値の上昇は、インスリンの大量分泌を促し、体内での糖分の処理過程において脂肪合成を促進するため、結果的に体脂肪の蓄積を招きます。また、持続的な高血糖状態は、血管内皮のダメージや炎症、酸化ストレスを引き起こし、動脈硬化や心血管疾患、糖尿病のリスクを高めることが報告されています。

このため、GIやGLを活用した食事管理は、単に体重を減らすだけでなく、長期的な健康維持や生活習慣病の予防に大きく寄与すると考えられています。さらに、GLは実際に摂取する食品量を考慮しているため、低GL食品を選ぶことは、食事全体での血糖値コントロールに直結します。

例えば、精製された白米はGI値が高いだけでなく、一食あたりに摂取される炭水化物量も多いため、GL値も高くなり、血糖値が急激に上昇するリスクがあります。一方で、野菜や全粒穀物は、たとえGI値が中程度であっても、食物繊維が豊富で、実際の摂取量を考えるとGL値が低く、血糖値上昇の影響が緩やかになります。

また、低GI・低GL食品の摂取は、インスリン分泌を抑制することによって、結果的に脂肪の合成を抑え、体脂肪の蓄積を防ぐ働きがあります。これにより、ダイエット中の体重管理や、将来的な糖尿病リスクの低下が期待されるのです。また糖尿病は認知症との相関関係が多くの研究で示されています。食事はあらゆる慢性疾患と関連し、生活習慣病に直結するものです。

実際の食品例とその評価

具体的な食品例を挙げると、以下のような特徴があります。

- 高GIだがGLが低い食品

たとえば、ニンジンはGI値が80前後と高めでも、通常の一食で摂取する量が少ないため、GL値は低く、血糖値への影響は限定的 - 低GIだが摂取量次第でGLが高くなる食品

例えば、ライ麦パンやそばはGI値が低い食品として知られている。しかし、実際に一食で大量に摂取すると、全体の炭水化物量が増えるためGL値は上昇し、血糖値上昇に影響を及ぼす可能性がある

これらの評価は、単に数値だけでなく、食品をどのように組み合わせ、どのタイミングで摂取するかという食べ方の工夫とも深く関連しています。たとえば、最初に野菜やたんぱく質を摂取し、その後に炭水化物を摂る食べ順ダイエットは、血糖値の急激な上昇を防ぐ有効な手段として有効であるとされています。何を食べるかだけでは無く、どのように食べるかも食事には大切なのです。

GIとGLを活用した健康管理の実践

実際の健康管理や糖尿病予防、ダイエットにおいては、GIとGLの両方の視点から食品を評価し、バランスよく摂取することが求められます。

- 低GI・低GLの食品を中心に選ぶことで、血糖値の急上昇を抑え、インスリン分泌を穏やかに保つことが可能となる

- 必ずしもすべての高GI食品を避ける必要はなく、たとえば高GIの食品でも摂取量をコントロールすることで、GLを低く保つことができる

- 全粒穀物や野菜、果物、豆類など、食物繊維やミネラル、ビタミンが豊富な食品は、GI・GLの観点からも優れており、健康的な食事の基本となる

このように、GIとGLは、単に血糖値の上昇度合いを示すだけではなく、食品の摂取量や食べ方を含めた、実際の血糖値コントロールのためのツールです。GIとGLはそれぞれ異なる視点から血糖値への影響を評価する指標ですが、両者を組み合わせた考え方が、より効果的な健康管理や適切なダイエットにつながると考えられます。

私たちが日常の食事でこれらの指標を意識することで、長期的な健康管理や生活習慣病の予防につながり、結果として質の高い生活を実現するための一助となるでしょう。日常の食事の中でこれらの指標を意識し、適切な食品選択や食べ方の工夫を行うことで、長期的な健康維持に寄与するものと考えられます。

冷凍させるとGI値が低くなる

例えば、白米を炊いた後、冷凍や冷却して再加熱すると、白米に含まれるデンプンが「レトログラデーション」と呼ばれるプロセスを経て、消化されにくいレジスタントスターチと呼ばれる難消化性デンプンが増加することが知られています。この変化により、血糖値の上昇が緩やかになり、結果としてGI値が低下する可能性があります。

実際、いくつかの研究や栄養学の解説でも、冷やごはん(冷却後に再加熱したごはん)は、通常の温かいごはんに比べてGI値が低くなると報告されています。ただし、その効果の程度は、冷却する時間、冷凍方法、再加熱の仕方など、具体的な条件によって変わるため、必ずしもすべてのケースで大幅なGI値低下が見られるわけではありません。

- レトログラデーションの効果

- 白米を炊いた後に冷却(または冷凍)し、再加熱すると、レジスタントスターチが増加する

- 消化されにくくなるため、血糖値上昇が緩やかになり、GI値が低下する可能性がある

- 効果の変動要因

- 冷却時間、冷凍方法、再加熱の仕方によって、GI値低下の程度は異なる

- 実際の事例

- 一般的な報告では、冷やごはんや再加熱したごはんでGI値が5~10ポイント程度低下する場合がある

このように、条件次第では白米のGI値が下がるという効果は本当にあると考えられますが、具体的な数値や効果の大きさは実験条件によって異なるため、参考程度に捉えるのが良いでしょう。

これまでのポイント・まとめ

- グリセミック・インデックス(GI)

- 50gの炭水化物摂取時の血糖値上昇速度を相対的に示す指標

- 血糖値の上昇速度(質)に注目し、高GI食品は急激な上昇を引き起こす

- 例:白米、食パン(高GI)、玄米、全粒粉パン(低GI)

- グリセミック・ロード(GL)

- GI値に実際の一食あたりの炭水化物量を掛け、100で割った数値

- 食品の摂取量(量)も考慮し、実際の血糖値への影響をより現実的に評価

- 例:ニンジンはGIは高いが通常の摂取量ではGLは低い

- 健康への影響

- 急激な血糖上昇はインスリンの過剰分泌を招き、脂肪蓄積や生活習慣病リスクを増加

- 低GI・低GL食品の摂取は、血糖値の緩やかな上昇と健康的な体重管理に寄与

- 実践のポイント

- 食品の選択だけでなく、摂取量や食べる順番(野菜から摂るなど)も意識する

- 全粒穀物や食物繊維豊富な食品を積極的に取り入れることで、総合的な血糖値コントロールが可能

【参考文献】

![[トクホ] コカ・コーラ からだすこやか茶W 350mlPET×24本](https://m.media-amazon.com/images/I/41r6O5kTNhL._SL160_.jpg)

![[機能性表示食品] サントリー 伊右衛門プラス 血糖値対策 350ml×24本](https://m.media-amazon.com/images/I/41TQW48IoTL._SL160_.jpg)