AGEsと呼ばれる終末糖化産物は、私たちの体内で糖とタンパク質が結合する過程で生まれ、老化や各種疾患の引き金となる深刻な要因です。しかし、ここで紹介するように5つの効果的対策「低GI食品の選択、食事の順序や摂取方法の工夫、調理法の見直し、適度な運動、そして十分な睡眠」を日頃から意識して実践することで、血糖値の急上昇やAGEsの過剰生成を防ぎ、健康寿命を延ばす可能性があります。

日々の食事リスクを知り、日々の生活習慣に少しずつ改善を加えていくことが、未来の自分への最高の投資であるということです。加齢は避けられない現象ですが、私たちが選ぶ生活の質や行動が、見た目にとどまらず、内面の健康にも大きな影響を与えているのです。糖化の進行を抑え、健康的で若々しさと活力あふれる生活。超高齢社会に突入した日本において、長い人生をより豊かに過ごすための一歩として、糖化を理解することが健康寿命を延ばすことに寄与するものと考えます。

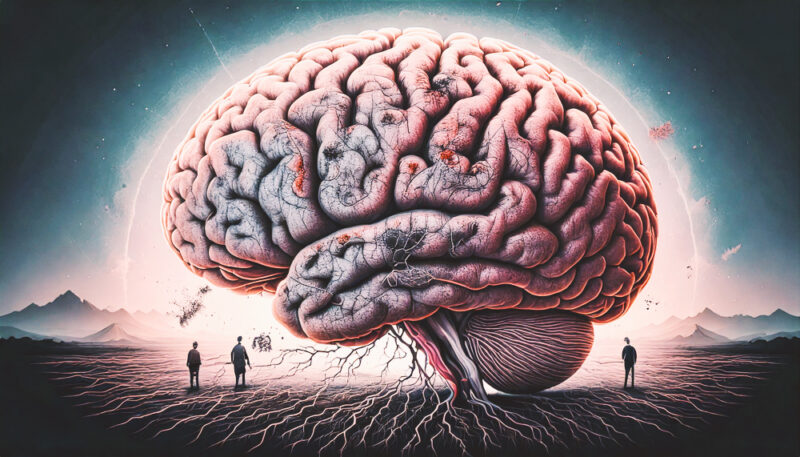

糖化と老化の関係

糖化とは、「身体のコゲ」とも表現され、老化にも大きく影響しています。体内で糖分子がタンパク質や脂質と非酵素的に結合し、Advanced Glycation End-productsこと終末糖化産物を形成する現象です。これらのAGEsは、細胞や組織の機能を低下させ、炎症反応や酸化ストレスを引き起こすため、老化過程において重要な役割を果たしているとされています。

特に老化過程において糖化は重要な役割を担っており、AGEの蓄積が全身にわたる様々な症状や疾患のリスクを高める要因となっていることが分かっています。日常生活では、過剰な糖質摂取を控えること、抗酸化物質の摂取すること、適度に運動することなどが、AGEの蓄積を抑制し、老化予防に寄与する可能性があるものです。高AGEsの食事は腸内環境を悪化させ、そうした面からも全身症状に起因する食生活になります。

糖化による全身症状・疾患

糖化は、体内で生成されるAGE(終末糖化産物)が各組織に蓄積されることで、皮膚のシワやたるみ、血管の硬化による動脈硬化、骨の脆弱化による骨粗しょう症、さらには神経細胞へのダメージによる認知症やアルツハイマー病、糖尿病の合併症など、全身にわたる多様な症状や疾患を引き起こす重要な要因となっています。こうした全身に対する影響は、老化や生活習慣病のリスクを著しく高めるため、日々の生活習慣の見直しと可能な限り早期の対策が求められます。

- 骨への影響:

糖化が骨のコラーゲンに起こると、骨の弾力性が失われ、骨粗しょう症のリスクが高まることが知られています。 - 脳・認知症への影響:

AGEの蓄積は神経細胞にもダメージ1を与え、アルツハイマー病や認知症などの神経変性疾患と関連する可能性があります。 - 代謝異常・糖尿病への影響:

身体の過剰な糖化は糖尿病の進行や合併症の発生にも関わっており2、血糖コントロールの乱れがさらにAGE生成を促す悪循環を引き起こします。糖尿病患者では血糖コントロールの乱れによりAGEが多く生成されることになり、多くの合併症に起因します。 - 免疫系への影響:

糖化による細胞やタンパク質の変性は、免疫システムの働きを低下させ、感染症やその他の病気に対する抵抗力を弱める可能性もあります。 - 皮膚の老化:

AGEの蓄積は、コラーゲンなどの皮膚タンパク質の変性を招き、シワやたるみ、弾力低下につながります。 - 血管・心血管系:

血管壁のタンパク質が糖化されると、硬化や弾力性の低下を引き起こし、高血圧や動脈硬化、さらには心疾患のリスクが増加します。 - 眼・白内障への影響:

眼内のタンパク質の糖化は、白内障の形成に寄与する可能性があります。 - 慢性炎症の促進:

AGEは「RAGE」と呼ばれる受容体に結合3し、炎症性サイトカインの産生を促進するため、慢性炎症状態が続くと各種生活習慣病のリスクが増加します。

これらのように、糖化はシミやたるみや皺といった肌の老化や見た目の問題だけでなく、脳や内臓などの全身における健康悪化に深刻な影響を及ぼす要因となるものです。生活習慣の改善や食事内容の見直しを通じて、糖化の進行を抑えることが重要です。食生活においては、日頃から低AGEsを意識した食事が大切だということです。

インスリンと血糖値の関係:糖尿病への影響

インスリンは、膵臓のβ細胞から分泌されるホルモンで、血中のブドウ糖の濃度である血糖値が上昇した際に放出されます。インスリンは各細胞に作用して、グルコースの取り込みを促進し、エネルギー源として利用するほか、余剰なグルコースをグリコーゲンとして肝臓や筋肉に蓄える働きを持っています。

このように、インスリンは血糖値を正常範囲に維持するための重要な調整役として機能しており、食後の急激な血糖値の上昇を抑えることに寄与します。この機能が適切に働かない場合、糖尿病を発症します。

インスリンと脳細胞の関係:認知症への影響

近年、脳内におけるインスリンの役割が注目されており、インスリン抵抗性(体内の細胞がインスリンに十分反応しなくなる状態)が、認知機能の低下や認知症(特にアルツハイマー病)のリスクと関連していることが報告されています。脳にも多くのインスリン受容体が存在しており、特に記憶や学習に関与する海馬では、インスリンがシナプスの可塑性や神経細胞の生存、修復に重要な役割を果たしています

しかし、慢性的な高血糖状態や過剰なインスリン分泌が続くと、全身だけでなく脳内でもインスリン抵抗性が生じ、正常なインスリンシグナルが阻害されます。これにより、脳細胞は十分なエネルギーを取り込むことができなくなり、神経伝達の効率が低下します。

また、インスリンはアミロイドβ(Aβ)の分解やクリアランスにも関与しているため、インスリン抵抗性が進むとAβが蓄積しやすくなり、これが神経細胞に毒性を示して炎症や酸化ストレスを引き起こし、結果として認知機能の低下につながると考えられています。さらに、インスリンのシグナル低下は、タウタンパク質の異常なリン酸化を促進し、神経原線維変化(NFT)の形成を助長することも示唆されています。

このように、インスリンは血糖調整ホルモンに留まらず、脳内でのエネルギー代謝や神経保護に重要な役割を果たしており、インスリン抵抗性が進行すると認知症のリスクが高まるとされています。アルツハイマー型認知症の脳器質的特徴として、老人斑と神経原線維変化があります。これらを形成するメカニズムとしても糖化があるのです。

糖化を防ぐ食生活・食品や食材のポイント

全身の老化を促進する糖化を抑制するための食生活の基本。それは、血糖値の急上昇を防ぎ、AGEs(終末糖化産物)の生成を抑えることにあります。そしてこれらは、あらゆる生活習慣病を予防することに繋がり、健康寿命を延ばすためにも大切になるポイント。同時に健康的な食生活は「継続こそ力なり」ですから、実際に美味しいものを食べて継続したいところです。

1. 糖質コントロールと低GI食品の選択

低GI食品を選び糖質コントロールを行うことは、健康維持とアンチエイジングの観点から非常に重要です。低GI食品は、消化吸収が緩やかで血糖値の急激な上昇を防ぐため、インスリンの過剰分泌や血中糖濃度の急激な変動を抑える効果があります。これにより、糖とタンパク質が結合してAGEs(終末糖化産物)が生成されるリスクが低減され、細胞や組織の老化を遅らせる効果が期待できます。

- 低GI食品の積極的な活用:

精製された白米や白いパンより、玄米、雑穀、全粒粉パンなど、血糖値の上昇が緩やかなものを選ぶ。加工食品や砂糖の多いお菓子、清涼飲料水は控え、自然由来の甘みのある果物(りんご、柑橘類、ベリー類など)を適量摂取する。 - 糖質量のコントロール:

1回の食事で大量の糖質を摂取せず、1日の総摂取量を意識する。血糖値の急上昇を防ぐために、食事を複数回に分ける方法も有効。

さらに、血糖値が安定することで、長期的には代謝機能の向上や肥満の予防にもつながり、全体的な健康状態の改善に寄与します。日常の食事において、玄米、雑穀、全粒粉パンなどを意識的に取り入れることで、血糖値の管理がしやすくなり、結果的に体内環境の改善とアンチエイジング効果を促進できると言えるでしょう。

2. 食事の順序と摂取方法

食事の順序と摂取方法は、体内での糖の吸収速度や血糖値の上昇に大きく影響を及ぼすため、糖化を防ぐための非常に重要なポイントです。たとえば、まずベジタブルファーストを意識し、野菜や果物など食物繊維が豊富な食品を摂ることで、胃腸内での消化が緩やかになり、糖質の吸収が徐々に行われるようになります。これにより、血糖値の急激な上昇が抑えられ、インスリンの過剰分泌が防がれ、結果として糖とタンパク質が急激に結合してAGEs(終末糖化産物)が生成されるリスクが低減されます。

- ベジタブルファースト:

食事の最初に野菜やきのこ類、海藻類など食物繊維が豊富な食材を摂ることで、糖の吸収を緩やかにし、血糖値の急上昇を防止する。 - タンパク質との組み合わせ:

野菜と一緒に、脂肪分の少ない肉、魚、大豆製品などを摂取することで、血糖値の上昇を抑え、満腹感を得やすくする。よく噛んでゆっくり食べることで、インスリン分泌の急激な変動を防ぎ、糖の代謝がスムーズに行われるようにする。

また、食事の際にゆっくりとよく噛むことも重要です。よく噛むことで唾液と混ざり、消化酵素の働きが促進され、食品中の糖質がより均一に分解・吸収されるため、血糖値の変動が穏やかになります。これらの工夫は、長期的には体内の代謝バランスを整え、糖化による細胞・組織へのダメージを抑制し、アンチエイジングや健康維持に寄与する効果が期待されます。

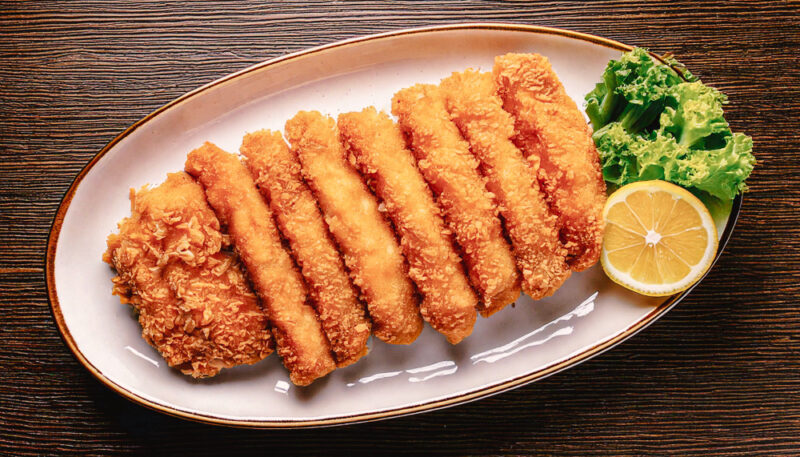

3. 気を付ける調理方法の工夫

高温での調理は、食品中の糖とタンパク質が急激に反応することでAGEs(終末糖化産物)の生成を促進します。具体的には、焼く、揚げる、炒めるといった調理法は、食品の表面に焦げやすい状態を作り出し、見た目の美味しさ以上に体内に取り込むと老化や疾患のリスクとなるAGEを多く発生させます。

一方、茹でる、蒸す、煮るなどの低温調理法は、100度前後の温度で調理されるため、AGEsの生成が大幅に抑えられ、食品本来の栄養素をより穏やかに摂取することができます。勿論、刺身といった生食はAGEsを極めて少なく摂取する事が出来るという訳です。また、調理時間を短縮する、食材が焦げ付かないように注意する、または低温でじっくりと加熱するなどの工夫も重要です。

- 高温調理を避ける:

揚げる、焼く、炒めるなどの高温調理は、食品中の糖とタンパク質が反応し、AGEs(終末糖化産物)が多く生成されやすい。 - 推奨する調理法:

茹でる、蒸す、煮るなど、水分を用いた低温調理で加熱することで、AGEの生成を抑える。焦げ目がつかないよう、温度管理に気を配る。

これにより、体内に取り込まれるAGEsの量を減らし、糖化による細胞や組織へのダメージを抑え、アンチエイジングや健康維持に寄与する効果が期待できます。さらに、調理時に油の種類や使用量を見直すことも、酸化や糖化の進行を防ぐ上で役立ちます。全体として、調理方法の選択と工夫は、単なる美味しさの追求だけでなく、長期的な健康管理のために非常に重要なポイントとなります。

4. 低AGEsに向けたおすすめの食材

低AGEsを目指すための食材選びは、糖質の吸収を緩やかにし、抗酸化作用を発揮する栄養素を豊富に含むものを中心に選ぶことが日頃から意識すべきポイントです。たとえば、玄米や全粒穀物、雑穀は低GI食品として知られており、血糖値の急激な上昇を防ぐためAGEsの生成リスクを下げます。また、ブロッコリー、ほうれん草、キャベツなどの緑黄色野菜は抗酸化物質が豊富で、細胞のダメージを防ぎながら老化抑制に寄与します。

- 主食:

玄米、雑穀、全粒粉パンなど、低GIで栄養価の高い穀物 - 野菜・果物:

緑黄色野菜(ブロッコリー、ほうれん草、キャベツ、ピーマンなど)、野菜類(トマト、玉ねぎ、きのこ類)、低GIの果物(りんご、柑橘類、ベリー類) - タンパク質:

脂肪分の少ない肉(鶏肉、豚もも肉など)、魚類、大豆製品や豆類(豆腐、納豆など)

※これにより筋肉量の維持と、インスリン感受性の向上が期待できる。 - 抗酸化作用のある食品:

緑茶、コーヒー、ベリー類、ナッツ類、ビタミンCやEが豊富な食材(赤ピーマン、キウイ、柑橘類など) - その他:

お酢やレモン汁:食事と一緒に摂ると、血糖値の上昇を緩やかにする効果が期待できる。

さらに、ベリー類や柑橘類といった果物は、低GIでありながらビタミンCやポリフェノールなどの抗酸化成分が豊富なため、体内の酸化ストレスを軽減し、AGEsの蓄積を抑える効果が期待できます。加えて、脂肪分の少ない魚や大豆製品、豆類などの良質なタンパク質は、筋肉量の維持やインスリン感受性の向上に役立ち、血糖コントロールの改善に寄与します。これらの食材をバランスよく取り入れることで、低AGEsを実現しながら健康的でアンチエイジング効果の高い食生活を実践することができます。

5. その他の生活習慣との連携

生活習慣全体の改善は、単に食事内容を見直すだけではなく、運動、睡眠、ストレス管理といった他の生活習慣との連携が非常に大切です。例えば、食後の軽い運動は、血糖値の急上昇を抑え、体内での糖の消費を促進してAGEsの生成リスクを低下させます。また、十分な睡眠は、成長ホルモンやメラトニンの分泌を促し、細胞修復や老廃物の排出を助け、結果的に糖化によるダメージを軽減します。

- 食後の軽い運動:

食後1時間以内にウォーキングなどの軽い運動を取り入れると、血中の糖がエネルギーとして消費され、AGE生成を抑えられる。 - 十分な睡眠:

6~7時間以上の良質な睡眠を確保することで、成長ホルモンやメラトニンの分泌が促進され、体内の老廃物(AGEなど)の排出や修復機能が働きやすくなる。

さらに、ストレス管理も重要で、ストレスが溜まると過剰な糖質摂取に陥りやすくなるため、リラクゼーション法や趣味の時間を取り入れることで、心身のバランスを保つことがAGEsの生成抑制に寄与します。これらの生活習慣は、バランスの良い食事と組み合わせることで、相乗効果を発揮し、体全体の代謝機能を向上させるとともに、老化や疾患リスクの低減に大きく貢献するものです。

- Nagase Food Ingredients:「糖化」は「老化」アンチエイジングに効果的な生活とは? ↩︎

- 朝日新聞Reライフ.net:老化物質AGEとは? 過剰な糖化が原因 その仕組みとリスク ↩︎

- J-Stage:糖化ストレスと炎症・疼痛 ↩︎